吴京还是那个吴京,网友已经不是那一代网友 战狼滤镜的碎裂

摘要:

最近,吴京的名字再度成为舆论焦点。这次不是因为票房奇迹或硬汉形象,而是他十多年前的几段采访发言被网友重新翻出,引发了广泛...

摘要:

最近,吴京的名字再度成为舆论焦点。这次不是因为票房奇迹或硬汉形象,而是他十多年前的几段采访发言被网友重新翻出,引发了广泛... 最近,吴京的名字再度成为舆论焦点。这次不是因为票房奇迹或硬汉形象,而是他十多年前的几段采访发言被网友重新翻出,引发了广泛讨论。这些发言如“我跳过楼你跳过吗?我让坦克轧过,你轧过吗?中国的蚯蚓我吃遍了,你吃过吗?”配合夸张的动作和魔性背景音乐,在抖音上被反复剪辑、恶搞,成为2025年互联网上的热门素材。短短几年,吴京从票房神话的缔造者变成了网络玩梗的对象。这种变化并非吴京本身发生了骤变,而是观众的文化心态发生了转折。吴京的经历、作品和态度并未有太大变化,真正变化的是互联网Z世代的集体审美与表达方式。新一代网友不再盲目追随权威,对硬汉人设保持警惕,对任何企图用“伟光正”标签来收割情绪的行为,往往很难买账。吴京的跌宕轨迹映射了时代情绪的一次大迁移。

吴京真正成为全民偶像是在2017年《战狼2》上映时。那一年,56.8亿的票房刷新了中国电影史纪录,“战狼精神”深入人心。吴京身穿军装、孤身冲锋的画面成为一代人的记忆。然而随着时间推移,观众逐渐发现电影里的热血叙事已无法成为现实生活中的心理支撑。十年前,人们会把银幕上那句“中国护照,可以在任何地方带你回家”当成信心来源;而今天,国人已经有了足够的底气与从容,不再需要通过电影去获得额外的安全感。现实中的中国人早已能够自信地走向世界,年轻一代留学生、创业者、科研人员在各个领域展现实力。他们的自信来自身边真实可见的环境变化与国家的整体进步。

当代网友面对同样的“战狼叙事”时,心态发生了微妙转变。那份爱国的热血并没有消失,只是变得更加理性。大家开始意识到,依赖电影角色来投射民族信心的需求已经过去,更希望电影带来的是真实的故事、细腻的人物,而不是一遍又一遍的宏大口号。吴京所塑造的硬汉英雄本质上是一种经过商业包装的理想化形象。在电影市场极度需要民族叙事的年代,他的角色恰好契合了社会心理需求,“战狼”两个字就被无限放大。随着社会环境的变化,吴京的超级英雄形象到底是对现实的真实回应,还是一场商业上的精准营销?

吴京确实为中国电影付出了心血与热血,但这种极致的拼命在现实社会里解读时,进一步成了他被讽刺的落点。因为观众明白他拼的是电影,是票房,而不是现实。抖音上,甚至有网友把《战狼2》的经典桥段改编成搞笑短视频,用PS把吴京摇头晃脑的表情包制作成周边,还有人把战狼冲锋的场景与现实里的美好生活并置,配文“现实没有剧本”。这些行为不仅是娱乐,也是年轻人通过戏仿来表达对“战狼滤镜”的祛魅。

当理想和现实的距离被一再揭开,那个带着滤镜的英雄终于被看作是一种幻象。“战狼滤镜”的碎裂代表着观众心态的成熟。人们不再愿意沉浸在由电影营造的虚拟强大感中,他们要求更多现实逻辑的回应。吴京恰恰成了这种转折的象征。

如果说“战狼滤镜”的碎裂来自观众对虚拟英雄的质疑,那么“个人英雄主义”的失效则更直观地体现在票房冷暖之中。回到2017年,《战狼2》不仅是一部电影,更像是一种全民情绪的凝聚点。当时的经济发展向好,观众愿意把自己的情感寄托在“战狼”这类激进的正面人物之上。吴京凭借这一模式,实现了从演员到“民族叙事符号”的飞跃。

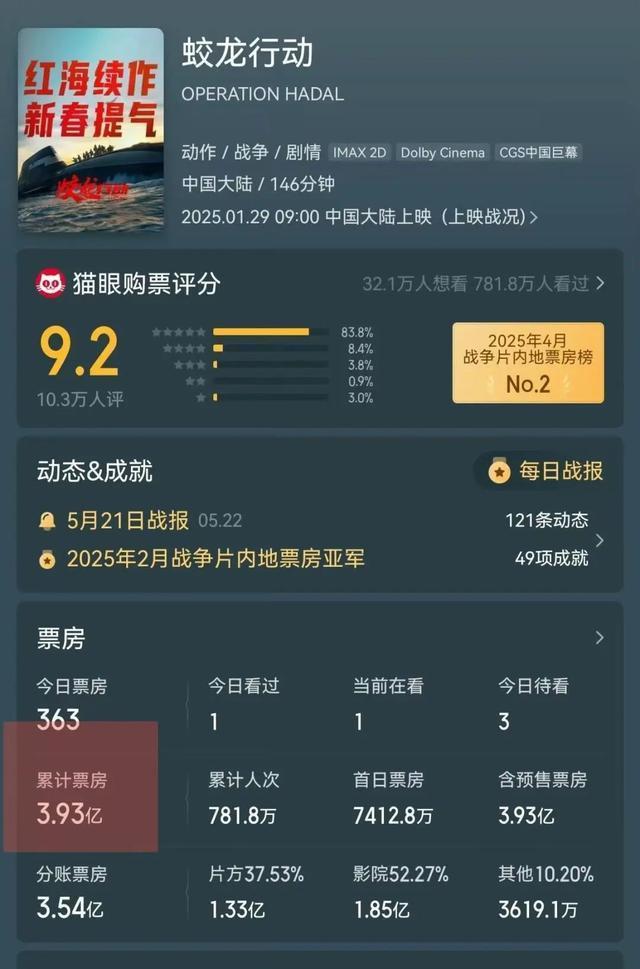

短短几年后,今年的市场情况已发生明显变化。2025年中国电影市场热闹不再,各类大片的声势一再减弱。以春节档的《蛟龙行动》为例,虽然同样主打宏大叙事和家国情怀,最终只收获3.93亿票房,远不及预期。与之形成鲜明对比的是,没有明显主旋律标签的《唐探1900》拿下35亿,成为年度爆款。再比如今年暑期档上映的《南京照相馆》,虽然同为主旋律大片,却依靠细腻的人物与生活化的表达,赢得年轻观众的青睐。这些票房对比的背后,正是市场趣味的流向和社会环境的巨变。

换句话说,观众并不是不爱“战狼”或者没有民族情怀了,而是不再买“个人英雄主义”的账。过去,吴京的作品在情绪上把握了观众的心理需求,人们愿意在银幕上投射情绪。但当这种模式被一再重复,观众就会产生疲劳感,甚至会反感情绪绑架。社交平台上,经常可以看到网友调侃:“电影票房不是爱国测谎仪”“爱国不该用票房来证明”。这些评价精准刺中了“吴京模式”的要害:当爱国成为收割票房的手段,那份真诚就被打了折扣。

观众对“爱国符号化”的敏感正在提高。在《东极岛》的宣传中,片方依旧试图用“这是属于中国人的英雄主义”来引导情绪,但观众普遍冷漠,甚至觉得是“老套路”。年轻人如今更愿意相信“小人物的叙事”,他们更想看到《南京照相馆》里小人物的生命尊严,而不是一遍又一遍的举国奇迹。当吴京的“英雄主义”被质疑成一种廉价化的包装,一旦被戳穿,旗帜便不再能随风飘扬。

某种程度上,吴京的困境也等于整个主旋律大片的困境。他不是不努力,而是时代真的换了。新一代观众对“民族叙事符号”的期待不再是看谁能喊得更响、谁能打得更猛,而是希望看到与自己有关的温度与故事。吴京依然可以拼命,但拼命本身已经不再能换来掌声。

从“战狼滤镜”的碎裂到“爱国营销”的失效,吴京遭遇的质疑与冷遇指向同一个核心——大众审美正在极速变化。尤其是到了2025年,互联网文化的主流风向已经彻底进入了“抽象文化”的时代。吴京那句“坦克是没有后视镜的”,如今成为了梗图工厂的原料。网友们把这段发言剪辑成“社畜版”,配文“加班是没有加班费的”;又有“追星版”,通过整理粉丝的“特种兵行程”,配文“追星是不用吃饭和睡觉的”;甚至出现了“主理人版”,不少品牌方也借梗搞营销,说自己“加量是不加价的”。

吴京的严肃姿态被抽象思维无限解构,而这正是这一代网友崇尚的互联网文化,即“把权威变成素材,把庄重变成笑点”。与此同时,审美多元化的趋势也在进一步削弱“战狼叙事”的价值。在过去,阳刚气质与血性担当曾是电影工业里的稀缺资源。但如今的社交网络里,“温柔”“细腻”“个性化”的男性形象蔚然成风,吴京的硬核人设再次显得格格不入。女性主义思潮的崛起不断挑战旧有叙事,吴京式的“男性主义”曾是电影叙事的主导,如今越来越多女性观众拒绝接受这种单一的阳刚神话。

尤其当吴京在采访中说的“漂亮女人别进娱乐圈,水太深”被翻出来时,这种“好心提醒”式的父权口吻势必会在当下引发争议。新一代网友迅速指出其中的傲慢与偏见,吴京的人设在这些古早物料的翻炒中进一步崩塌。对年轻人而言,“吴京”不仅过时,更显得“登味儿”十足。

事实上,吴京的遭遇也并不是孤例,而是整个娱乐生态的缩影。任何一个被神化过的形象,最终都可能在“去神化”的浪潮中坍塌。互联网文化的逻辑就是如此,从不允许某种“完美”长久存在,而是通过不断的解构、调侃和重组,来表达自我的独立性。吴京曾经说过一句话:“每一次摔倒,身体都会记住那个姿势,下次就知道怎么调整重心。”在电影里,他一次次用身体的极限换来真实感。眼下在现实里,他或许也必须学习如何在新的文化环境中调整重心了。毕竟,吴京还是那个吴京,但网友,已经不是那一代网友。